日本FP協会神奈川支部のセミナーを受けてきました。

テーマは「高齢化社会の現状認識とFPとしての対応」

前半はNHKスペシャル老後破産から高齢者の自己破産や貧困について事例の紹介がありました。

後半は介護保険制度の現状と介護予防に関する民間サービスの説明でした。

特に後半では「FPとしての対応」を謳っており課題が提示されたのですが、答えは出ていません。

介護は予防が大事、予防/支援サービスの啓蒙をということですが、もちろんお金がかかります。

今そのお金が出せる人、家庭なら間に合う目もあり紹介する価値も大いにあります。

しかし介護にかかる費用を生涯設計として若いうちから引き当てている人がどれほどいるでしょうか。

なければ今の生活を切り詰めてそちらに回すことになります。

言わば広義の保険のために、今からいくら回せるでしょうか。

要介護状態にはなるかもしれませんし、ならないかもしれません。

なる確率を下げるための「投資」は、何歳から何年なら可能でしょうか。

また、セミナーで紹介された高齢者の貧困の事例に厚生年金受給者は出てきませんでした。

国民年金しか加入しておらず配偶者が亡くなって収入半減に直面したケースと未納による無年金のケースです。

後者は現役当時に納付する余裕がなかったとの紹介でしたが、廃業時の預貯金はあったようです。

預貯金の切り崩しを続けているうち限界が見えてきたという話でした。

その人を非難する意図ではありませんが、年金保険料は納付しましょう。やはり保険です。

給付額が下がる見込みだとは言え、残高が減る一方の将来よりは幾分ましでしょう。

とは言え月額5~6万相応の「収入」で暮らすには他の貯蓄も相応に必要です。

もちろん自営業者は廃業しなければ定年はないので生涯現役という選択肢もあります。

ただ、生涯現役もただではありません。続行できるだけの健康管理が肝要です。

高齢者にかかる医療費の3割は防げたはずの生活習慣病に関わるものだそうです。

防げるはずでありながら、一度かかるとまず完治はしません。

こうした病気に備えた医療保険もいいですが、まずは動けるうちに動く習慣をつけておくこと。

陳腐な結論になってしまいますが、一番の備えは日常生活なのだと痛感しました。

使いやすい銀行

事業用口座、生活用口座とも銀行は入出金のしやすさで選ぶ人が多いのではと思います。

低金利が続いて円建て預貯金ではほぼ利息が望めない今はなおさらです。

預金の引き出しはコンビニのATMでもできるので、支店の立地はあまり関係なくなってきました。

むしろATM利用手数料がいくらかかるかを気にしたほうが合理的なほどです。

時間帯によって有料になる銀行もあれば、利用できる時間帯に制限のある銀行もあります。

そういった制約が少ないのはイオン銀行、ソニー銀行、新生銀行などです。

また、海外との取引がある人には被仕向送金手数料のないソニー銀行、新生銀行が有利です。

シティバンクから事業を承継したSMBC信託銀行「プレスティア」では1500円かかります。

外貨預金の扱いがない銀行ではさらに為替手数料なども発生します。

それだけ受け取るお金が目減りするということです。

少額であればPayPal決済を使えないか取引相手と相談してみましょう。

ソニー銀行のメリットはデビットカードの使いやすさ、新生銀行のメリットは手数料の安さです。

ただ両行ともクレジットカードなどの自動引き落としに使えない場合があります。

入居しやすい賃貸住宅

不動産会社を通じて賃貸住宅を借りるときは通常、連帯保証人が必要です。

両親など身内が健在で頼れればともかく、年金生活者では業者に断られる場合もあります。

代わりに家賃保証会社を利用する方法もありますが、意外と厳しい審査があります。

例外として連帯保証人が要らない賃貸住宅シリーズもあり、大和ハウスなどが提供しています。

反して、そもそも連帯保証人を求めていないのがUR都市機構です。

原則として、月収(相当額)が家賃の4倍以上または貯蓄が100倍以上あれば契約できます。

また一時払い制度を使えば年収要件も貯蓄要件も求められません。

余裕があれば家賃+共益費は10年分まで一度に払えて、前納割引があります。

1年分の家賃+共益費と敷金を専用の納付書で一括振込する手間がデメリットです。

デビットカードの長所と短所

クレジットカードのように使えて即時その金額が引き落とされるデビットカード。

引き落としデータが銀行口座の取引明細に記録されるのは個人事業主にとってはメリットです。

デビットカードはほぼ年齢要件のみで作成できますが、発行元が限られています。

VISAデビットカードやJCBデビットカードのほうがJ-Debitより広く使えて便利です。

事業用口座がVISAかJCBのデビットカードに対応していると、経費の記帳が楽になります。

クレジットカードと異なり即時決済なので、未払金や買掛金の処理がありません。

現金勘定を迂回する(いったん下ろして現金から出費する)手間も不要です。

いつ、どこで、いくら使ったかは使うたび当該口座の取引履歴に明示されます。

銀行の取引明細を会計ソフトに自動取り込みすれば、記帳そのものが省けることになります。

レシートを保存しておいて、消耗品費などの分類ごとにまとめておくだけです。

一方、クレジットカードの用途すべてがデビットカードで代替できるわけではありません。

PASMOオートチャージなどはそもそも特定のクレジットカードに限定されたサービスです。

iDやQUICPayなどの電子マネーにも使えません。

また高速道路のETC決済にも今のところ対応しているデビットカードはありません。

ただ、モバイルSuicaのチャージには使えるので、PASMOから乗り換えるという手はあります。

モバイルSuicaの利用履歴はデータとして取得でき、自動取り込みにも対応しています。

電子マネー対応店舗ではSuica(「交通系電子マネー」)を使うと割り切ってもよいでしょう。

※特定のサービスを押しつける意図ではありません

本文はブログという媒体の性質上、一般的な制度の紹介にとどめております。

具体的な情報についてはコメント欄またはこちらからお問い合わせください。

保険契約のおまけ

保険契約には分厚い「しおり」や約款がつきものですが、便利なおまけがついていることもあります。

クラブオフなどの福利厚生サービスだけでなく、健康相談サービスも意外と便利です。

医師、看護師、保健師などの専門家が電話やメールで相談に乗ってくれます。

24時間フリーダイヤルを用意している会社もあります。

何となく不調でも病院に行く余裕がないとき、何科に行こうか迷うとき助かります。

保険契約者/被保険者限定で無料サービスとなっていることが多いようです。

加入している生命保険や医療保険にこうしたサービスがついていないか確認してみましょう。

案内資料を捨ててしまっている場合でも、各社のホームページで利用方法が確認できます。

契約を見直すときの条件のひとつにしてもいいかもしれません。

本文はブログという媒体の性質上、一般的な制度の紹介にとどめております。

具体的な情報についてはコメント欄またはこちらからお問い合わせください。

持病がない人は献血へ

お金を考えたいのに献血?と驚かれた方、定期検診は受けていますか?

一部の国保組合を除き、国民健康保険には定期検診がセットされていません。

持病でもないかぎり、わざわざ時間を割いて医療機関に足を向ける人は少ないかと思います。

また、治療と紐付かない検査は保険診療とならず受診費用もかさみます。

とは言え病気、特に生活習慣病はできるだけ早くから兆候をつかんでおきたいもの。

そこで、定期検診の代わりに献血はいかがでしょうかという提案です。

世のため人のためを二の次にしても、利点は3つあります。

・無料でできる

・検査項目が多く、精度は医療機関並

・病人と出会う危険性の低い場所で検査が受けられる

献血は健康な人だけがすることになっているため、余病を移される心配がありません。

この面では内科、特に小児科もある医療機関より献血ルームのほうが安心です。

人と接することなく完結できる仕事の場合、普段の感染リスクも低いとみてよいでしょう。

裏を返すとそのぶん免疫力は低いかもしれないのです。

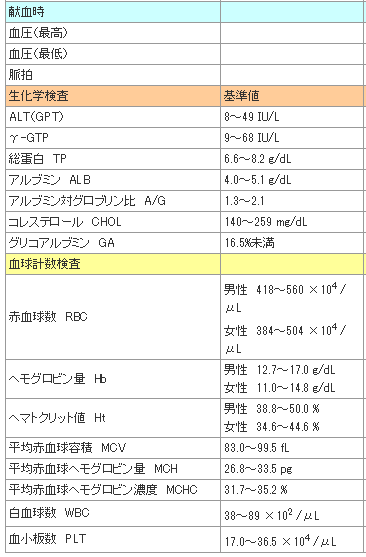

検査項目の多さと詳しさについては、一般検診相当以上です。

これだけのデータが一度で分かり、また直近5回分の推移を見られます。

データはメールクラブに登録すれば専用サイトで見られ、登録しなくともハガキが届きます。

各データの読み方もハガキやサイトで案内されています。

因みに全国どこの献血ルームでも同じ検査が受けられ、自宅にハガキが届きます。

注意点は、当然ながら健康体でなければ献血を断られることです。

ただし、問診や比重検査などで断られたときは保健師や医師のアドバイスを受けることもできます。

また服薬、手術、歯石除去、予防接種など制約はありますので献血が未経験の方は確認してみてください。

ふるさと納税で一石三鳥?

ふるさと納税という制度をご存じでしょうか。

都道府県または市町村への寄付金のうち一部が所得税と住民税から控除されるというものです。

「寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される」とされていますが、(住民税所得割額)×20%が上限なので必ずしも全額ではありません。

とは言え所得控除なので、課税所得の圧縮に活用できる可能性があります。

もう少し所得を圧縮できれば税率や健康保険料が軽減される場合の調整に使えるのです。

また「ふるさとチョイス」や「さとふる」といったサイトでは自治体からの返礼品を一覧できます。

返礼品が豪華すぎる問題も浮上してきているので内容は将来的に縮小されるかもしれません。

とは言え、納税でおまけをもらう感覚なら十分にお得感は味わえます。

下手な株主優待より得するといった宣伝も多々ありますが、本質はそこではありません。

自治体によって選択肢は異なりますが、寄付金の使途を指定できるのです。

通常、税金はただ徴収されるだけで使途を指定することはできません。

それがこの制度では、一部とはいえ「まちづくり」や「ひとづくり」など街に「投資」ができます。

ふるさと納税という愛称ですが、寄付する先はどこでもかまいません。

居住地ならぬ近隣の街に「納税」して行政に少しだけ参加するのも面白いと思います。

フリーでも利用できる福利厚生

福利厚生はそもそも労働者の待遇の一部なので自営業者にはあまり縁がありません。

会社や役所に勤めた経験のある人には懐かしい言葉ではないでしょうか。

このうち法定外福利はフリーランスでも利用できる場合があります。

具体的には旅行代金の優遇、スポーツクラブの法人契約による都度利用などです。

福利厚生サービス代行企業の法人名義で契約された各種優待が使えることになります。

主な代行企業にはベネフィット・ワン(証券コード:2412)、リロクラブなどが挙げられます。

両社に雇われることなくその福利厚生サービスを利用する方法は大きく分けて2つ。

株主優待と提携サービスの利用です。

リロクラブについては、親会社のリログループ(証券コード:8876)株主の優待です。

ベネフィット・ワンのサービス「ベネフィット・ステーション」には個人向けもありますが有料です。

リロクラブのサービス「クラブオフ」は「○○クラブオフ」という形で見聞きしていないでしょうか。

生命保険、自動車保険、変わったところでは会計ソフトの弥生なども提携しています。

自社サービスの継続ユーザーに対する見返りとしてクラブオフアライアンスに加盟しているわけです。

保険や会計システムといった固定支出となるサービスを見直すついでにいかがでしょうか。

特にジェフグルメカードの利用が多い人にはおすすめです。

支出による収入

マイナス金利政策が敷かれるほどですから、預貯金利息は収入として期待できません。

1年定期でもせいぜい年利0.220%です(カカクコム調べ)。

さらに20.315%(国税15.315%(復興所得税含む)、地方税5%)の税金がかかります。

1万円を1年預けて(引き出せない条件で)16円ももらえないということです。

一方でクレジットカードには一般にポイント制度があり、利用金額の一部が還元されます。

カードによっては還元率が数%に及ぶものもあります(カカクコム調べ)。

しかも現状こうしたポイントは課税されていません。

なお、カードの入会審査では年収として前述した「年収A」の数字を使いましょう。

フリーランスの場合クレジットカードの入会を断られることもあります。

無理に審査の甘さを謳う会社を探すよりも、デビットカードに目を向けてみましょう。

たいていの場合クレジットカードと同様に利用でき、即時決済で便利です。

デビットカードは単なる決済手段であり融資契約ではないのでほぼ確実に作れます。

発行元の金融機関によってはデビットカードでもポイント還元やキャッシュバックがあります。

年会費の有無など各社で違いがあるため、興味のある銀行名で調べてみてください。

話は少し逸れますが、デビットカードは海外旅行でも便利です。

カードブランド(ViSA、MASTERなど)に対応した任意のATMで出金できます。

空港などで現金を両替するより為替手数料が割安なのも魅力です。

また経費性の出費の場合、即時に日本円換算で引き落とされるため記帳の手間も省けます。

事業用支出をデビットカードにまとめると、仕訳が楽になるのもメリットと言えるでしょう。

現金を持ち歩く必要もなく、「現金」や「事業主貸」仕訳をする手間が省けます。

はじめに

フリーランスという言葉で想起されるのは自由、独立自営でしょうか。

会社勤務より月収が多くなるので、という話も見聞きします。

「本業」仕事の進め方は変わらず確定申告だけするというパターンです。

複数の取引先と個別に契約して仕事量ひいては報酬を確保する人もいます。

自宅で作業をする人、事業活動のため事務所を確保する人、さまざまです。

クラウドソーシングの登場もあり、扱える仕事の種類も増えています。

一口にくくるのはあまりに乱暴なほど、働き方や生き方は多種多様です。

共通して言えるのは、自営業者であること。

納税や福利厚生の面倒を見てくれる組織が後ろに控えていないことです。

報酬が自動的に昇給することはなく、その交渉を担う組合もありません。

自分で稼ぎ、自分を守ることが「フリー」とセットなのです。

当然ながら家族構成によっては家族をも守る責任がかかってきます。

本業の増やすのは言わば「攻め」の活動であり、生活の根幹でもあります。

支出や貯蓄を人生設計や環境と合わせる「守り」の活動、できていますか。

特に記帳や確定申告が毎年ぎりぎりの人、考える時間を確保していますか。

本業以外のことを考えるのは煩わしさもありますが、利益はあるのです。

安心を得つつ「自由」を楽しむためのヒントを提供していければと思います。