入院沙汰になったら国民健康保険窓口に「限度額適用認定証」を申請、と覚えておきましょう。

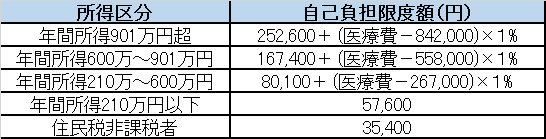

国民健康保険では医療費のうち30%が自己負担となっていますが、負担額には毎月の上限があります。

出典:厚生労働省の高額療養費制度説明PDFより抜粋

たとえば年間所得210万~600万円の人が医療費を月に100万円払った場合で8万7430円です。

100万円の30%つまり30万円との差額21万2570円は「高額療養費」として支給されます。

市区町村の国民健康保険窓口または国民健康保険組合に請求します。

高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間あります。

多額の医療費がかかった月から2年以内であれば請求できるということです。

また、この場合の医療費は生計が同一の家族の分を合算できます。

ただし食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は対象外です。

この部分と自己負担分を民間の保険でカバーできればよいということになりますね。

高額療養費の支給は審査などのため原則では受診した月から3か月以上かかります。

つまりいったん30%を支払って還付を待つことになりますが、例外もあります。

「限度額適用認定証」を取得すれば、支払う時点で上記の負担額上限までになるというものです。

限度額適用認定証は市区町村の国民健康保険窓口または国民健康保険組合に請求します。

紛らわしいですが医療費控除とは別の制度ですので、負担した医療費の申告もお忘れなく。

地下鉄の一日乗車券(大阪編)

大阪市営地下鉄にも一日乗車券があり、自動券売機で購入できます。

地下鉄だけでなくニュートラム、市バスも全線が1日乗り放題です。

ニュートラムは大阪港近辺の短い路線で、地下鉄の中央線と四つ橋線が乗り入れています。

大阪(伊丹)空港からはリムジンバス片道がセットのITMビジネスきっぷも便利です。

こちらは有人窓口でしか購入できませんが、羽田空港の案内所でも取り扱っています。

関西空港からは「関空特急ラピート」片道がセットのようこそ大阪きっぷが利用できます。

関西の私鉄各社で購入できる大阪周遊パス拡大版は各私鉄1社分の全線一日乗車券がセットなので旅行者でもない限りあまり割安感はありません。

地下鉄の一日乗車券(東京編)

年に数度だけ都内に出かける人は、都内での用事を1日にまとめて済ますのが合理的です。

そんなときに役立つ東京メトロ(旧営団)、都営地下鉄の一日乗車券はご存じでしょうか。

東京メトロ・都営地下鉄の両方を利用するなら共通券もあります。

いずれも自動販売機で購入でき自動改札を出入りできるので煩わしさがありません。

なお都営地下鉄の一日乗車券「都営まるごときっぷ」は都バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーも利用できます。

東京までの交通手段が飛行機の場合、羽田空港で京急線もセットになった切符が買えます。

・都営地下鉄だけで用が足りるときは東京トラベル1DAY&2DAYパス

・都営とメトロの両方を利用するときは京急羽田・ちか鉄共通パス

また、東京メトロと直通運転のある私鉄各社にも自社線往復+メトロ一日券のセットがあります。

東葉高速線、東急線、西武線、小田急線、東武線の各駅で購入できます。

都営地下鉄も同様にセット券のほうが単純に積算したものより割安です。

・京王線、東武線、つくばエクスプレス線の各駅で発売のTOKYO探索きっぷ

・京急線の各駅で発売の東京1DAYきっぷ

時間に余裕があるときなら、「都営まるごときっぷ」やそのセット券だけでも十分に便利です。

とは言え節約できる金額そのものはせいぜい数百円なので、飽くまで便利さを優先しましょう。

旅費より高い交通費

包括旅行運賃/IT運賃という言葉をご存じでしょうか。

旅行会社を通じて交通と宿泊を手配した場合に適用される割引運賃の一種です。

たとえば羽田-伊丹往復の航空便と大阪新阪急ホテルを11/1-2日の1泊2日、大人1人で手配すると

全日空「旅作」ではシングル素泊まりで21600円~となっています。

一方、同じ全日空で航空便のみを手配すると片道で11490円~、往復換算22980円~です。

大阪新阪急ホテルがいくらかを気にするまでもなく1泊したほうが安くなっています。

同様のツアーは他の航空会社やJTBなどの旅行代理店でも利用できます。

「フリープラン」をキーワードに検索するとよいでしょう。

安いには安いなりの注意点もあります。

契約上パッケージツアー(団体旅行)となるため、旅程の変更ができません。

利用便の出発前でも変更できないため、計画には十分な余裕が必要です。

ツアーによっては往路と復路の利用駅/空港を変えられるものもあります。

また、1泊3日や1泊4日といった手配もできます。

包括旅行運賃の適用条件が国内では「往復の交通+1泊以上」が条件のためです。

初日だけパッケージに含まれる施設で泊まれば復路出発はある程度ずらせます。

ちなみに海外ツアーでも同様の仕組みはありますが、適用条件が目的地により異なります。

海外ツアーだと最低2泊は含める必要があるようです。

面倒がらずにツアー条件を確認してみましょう。

領収書の但し書きは「運賃および宿泊費」などにしてもらえます。

単独では経費に計上できない朝食代も朝食付きプランを選べば問題ありません。

時間に余裕が見込める出張や個人旅行には「フリープラン」も一案ではないでしょうか。

街の生活コスト

どこに住んでいてもできる仕事であれば、住む場所によって出費を抑える選択肢もあります。

都会より田舎のほうが安いはずですが、大都市同士を比較するとどうなるでしょうか。

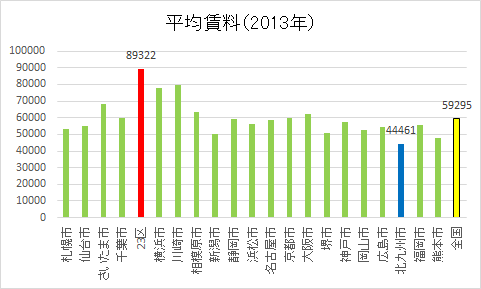

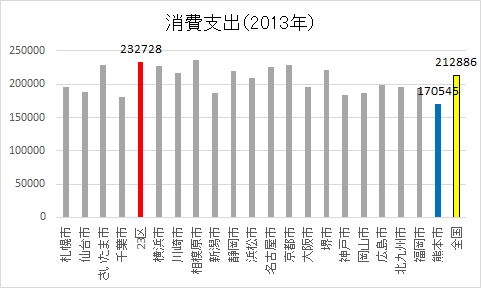

ここでは住居を借りると仮定して全国の政令指定都市を見てみます。

総務省統計局統計調査部国勢統計課の公表しているデータによると、2013年現在、平均賃料が最も高いのは東京23区で8万9322円、最も安いのは北九州市で4万4461円です。

総じて関東の都市では高くなっています。

いっぽう、総務省統計局の家計調査(1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出)で同じ2013年を見ると、最も高いのは同じく東京23区で23万2728円ですが、最も安いのは熊本市で17万545円です。

なお、この数字は「消費支出(除く住居等)」のデータを引用しています。

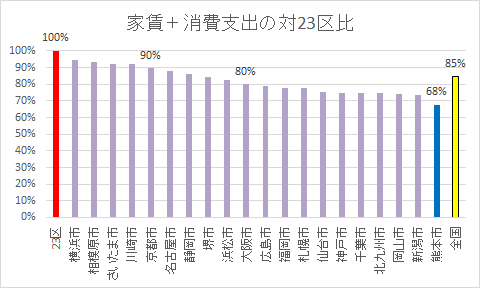

かなり強引ですが、上述した2つの値を単純に合計して降順に並べてみたのが下のグラフです。

やはり総じて関東が高く、他地域では大阪でも東京の80%とだいぶ割安感があります。

関東の中では千葉だけが低水準になっています。

ここまでのデータだけで地方都市がお得だとはもちろん断言できません。

たとえば旅行や出張の機会が多ければ新幹線や飛行機のアクセスも気になるところです。

飽くまで個人の価値観、ライフスタイルに照らして選んでこそ合理的と言えるでしょう。

仕事用の電話

近年は携帯電話しか使っていないという人も多くなってきました。

通信料金のうち何割かを家事按分で経費に計上すれば十分という人も多いでしょう。

一方で信用上の安心材料として固定電話を引くという需要もあります。

携帯電話(スマートフォン)2台を使い分けている場合もあるかもしれません。

固定電話や2台目を使う目的が番号取得だけであれば、番号だけ増やすという選択肢もとれます。

また仕事と私用で番号を分ければ按分比率に悩む心配もありません。

ここでは物理的に電話機を増設せず回線を増やす方法をいくつか紹介します。

・バーチャルオフィス専用の電話番号

050などで始まるIP電話のこともあれば、03や045など物件所在地の番号のこともあります。

いずれにせよバーチャルオフィス宛の電話は個人の電話に転送されるのが一般的です。

電話秘書サービスとセットで自動的には転送してこないサービスもあります。

・スマートフォン向け03/045番号

市外局番が03または045の番号については、電話番号そのもののレンタルサービスもあります。

レンタル事業者と契約してスマートフォンの専用アプリで利用するというものです。

基本料金はかかりますが、利用頻度によっては1000円/月で済む場合もあります。

発信料金が03または045の固定電話からと同額になる点がユニークです。

・スマートフォンのIP電話アプリ

050で始まる番号でよければLaLa CallやViberなどのアプリという選択肢もあります。

基本料金がかからず、通話料金も低めに設定されています。

ただしユニバーサルサービス料金(1回線あたり数円)はかかるようです。

上記いずれも、スマートフォンがデータ通信のみの契約でも電話として使える利点があります。

通信容量1GBでおよそ70時間の通話(発信・着信合計)ができるそうです。

ただし仕組みとして通常の固定電話とも携帯電話とも異なるため、音質はそれなりです。

無料のアプリで試してみて納得してから本格的に利用することをおすすめします。

合理的な仕事場(3)賃貸オフィスなど

仕事場専用として部屋を借りるなら、レンタルオフィスという選択肢もあります。

初めからデスクや回線が揃っているので、マンションなどを借りるより仕訳はシンプルです。

マンションなどを借りて仕事用の家具類を購入すると、その家具類を資産に計上することになります。

業種や職種によっては、デスクではなく応接室が必要な場合もあります。

カフェでは話しづらい内容の打ち合わせが多い人は会議室、ラウンジを借りてもよいでしょう。

物件によっては固定の月額料金がなく実費の都度払いができる会員制度もあります。

全国を飛び回る仕事で各地に拠点がほしい場合、一部バーチャルオフィスも考えられます。

サーブコープやリージャスなどの大手では、契約した以外の都市にある施設も利用できます。

サービス内容そのものだけでなく契約期間の単位なども物件により異なり、万人向けの最適解はありません。

自分がオフィスに求める機能、オフィスを使う時間や頻度などを洗い出して検討しましょう。

合理的な仕事場(2)いわゆるノマド

パソコンとインターネットさえ使えれば「ほぼ」どこでもできる仕事の人も多いかと思います。

「ほぼ」と言うのは他にも個別の条件があるからにほかなりません。

他人の個人情報や機密情報を扱うので第三者の目にふれたくないときなどです。

ともあれ最低限の条件は落ち着いて作業できることと電源が取れることではないでしょうか。

都市部にはコワーキングスペースと呼ばれる仕事場の共有できる施設があります。

机、電源、インターネット接続が利用できますがデスクからカウンターまで形態はさまざまです。

利用料金は月額契約のこともあれば、ドロップイン(一時利用)ができるところもあります。

前者は当然「地代家賃」に計上できますが、後者も「雑費」に計上して差し支えありません。

私本人は「雑費」の下に「施設利用料」という補助科目を作って計上しています。

外出時に時間調整も兼ねて仕事をしておきたい場合などは一部の飲食店も選択肢に入ります。

ただし1人で作業をするために入った場合の飲食代は交際費には計上できません。

上記「施設利用料」に類する仕訳が通る場合もあるようですので、気になる方は税理士に聞いてみては。

打ち合わせなどではなくパソコン作業に使える飲食店を最寄り駅や住所などから探せるサービスもあります。

コワーキングスペースや空港ラウンジなどの情報も載っていて外出時に便利です。

合理的な仕事場(1)自宅での就業

フリーランスで自宅の一部を仕事場にしている人は多いかと思います。

仕事場で使っている/仕事場にかかっている費用は事業経費として計上しているでしょうか。

電気料金、プロバイダ料金、電話料金などです。

これに加えて賃貸住宅の場合は家賃と管理費、持ち家の場合は維持費用(注)が按分できます。

(注)持ち家の維持費用:固定資産税、住居の減価償却費、住宅ローン金利、火災保険料など

按分の方法としては、面積によるものと時間によるものがあります。

たとえば一室を仕事場として使っている場合、その部屋の面積を住居全体の面積で割ります。

水回りやリビング、寝室などは経費計上の対象から除外するためです。

ワンルームマンションなど除外が難しい場合は、業務時間を24で割るという方法もあります。

いずれもあまり極端な数字にするとあらぬ疑いを招きますのでご注意ください。

注意点として、住居の事業で使用する割合については住宅ローン控除を受けられません。

また、住宅ローン控除はそもそも居住用途の物件に対する控除です。

事業で使用する割合が50%を超えると控除制度の対象外となります。

反対に10%以下であれば住宅ローン控除を100%居住用として受けられます。

すでに住宅ローン控除を受けている場合は経費計上しないほうが得になるかもしれません。

また住居の減価償却費は取得の時期によって計算法が異なります。

旧定額法、定額法は建物の耐用年数ともども国税庁のサイトで説明されています。

支出による収入

マイナス金利政策が敷かれるほどですから、預貯金利息は収入として期待できません。

1年定期でもせいぜい年利0.220%です(カカクコム調べ)。

さらに20.315%(国税15.315%(復興所得税含む)、地方税5%)の税金がかかります。

1万円を1年預けて(引き出せない条件で)16円ももらえないということです。

一方でクレジットカードには一般にポイント制度があり、利用金額の一部が還元されます。

カードによっては還元率が数%に及ぶものもあります(カカクコム調べ)。

しかも現状こうしたポイントは課税されていません。

なお、カードの入会審査では年収として前述した「年収A」の数字を使いましょう。

フリーランスの場合クレジットカードの入会を断られることもあります。

無理に審査の甘さを謳う会社を探すよりも、デビットカードに目を向けてみましょう。

たいていの場合クレジットカードと同様に利用でき、即時決済で便利です。

デビットカードは単なる決済手段であり融資契約ではないのでほぼ確実に作れます。

発行元の金融機関によってはデビットカードでもポイント還元やキャッシュバックがあります。

年会費の有無など各社で違いがあるため、興味のある銀行名で調べてみてください。

話は少し逸れますが、デビットカードは海外旅行でも便利です。

カードブランド(ViSA、MASTERなど)に対応した任意のATMで出金できます。

空港などで現金を両替するより為替手数料が割安なのも魅力です。

また経費性の出費の場合、即時に日本円換算で引き落とされるため記帳の手間も省けます。

事業用支出をデビットカードにまとめると、仕訳が楽になるのもメリットと言えるでしょう。

現金を持ち歩く必要もなく、「現金」や「事業主貸」仕訳をする手間が省けます。